南泥灣的“燈籠報”

發布時間:2024-03-06 14:23:20 人氣:766

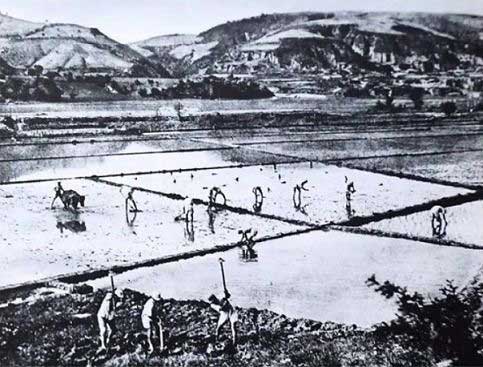

1941年春,王震率領八路軍(jun) 第359旅,肩負鋼槍,手握鋤頭,踏上了南泥灣的土地,距離延安東(dong) 南約50公裏。他們(men) 在這裏拉開了大生產(chan) 運動的序幕,一場旨在自給自足、艱苦奮鬥的變革由此展開。

然而,南泥灣的許多農(nong) 場坐落於(yu) 偏遠的山溝裏,交通不便,信息閉塞。戰士們(men) 常常念叨著:“要是有張報紙看看就好了。”這簡單的願望,卻透露出他們(men) 對知識的渴望和對外界信息的期盼。

得知戰士們(men) 的願望後,旅部決(jue) 定給每個(ge) 隊訂閱一份報紙。然而,報紙雖訂,卻難以送達戰士們(men) 的手中。教導營2隊負責屯墾的區域距離延安竟有60多公裏之遙,且其中有一段路是他們(men) 親(qin) 自用腳丈量出來的。這條路兩(liang) 側(ce) 雜草叢(cong) 生,高達一人,行人稍不留神便會(hui) 迷路。

郵遞員隻能將報紙送到旅部,再由各單位司務長在運米至金盆灣時順路捎帶一張。但一張報紙對於(yu) 一百多人的隊伍來說顯然是不夠的,更何況並非每天都有報紙送達。

在這樣的背景下,一個(ge) 名叫曾召海的紅軍(jun) 戰士,身材矮小卻心懷壯誌。他經曆過長征,是戰鬥中的英雄,勞動中的模範,還擅長歌舞。在南泥灣的日子裏,他順口編了段順口溜:“南泥灣,真荒涼,隻見長蟲和惡狼;勞動一天三不知,心裏憋得直發慌。”這段順口溜道出了大家對於(yu) 辦報的迫切需求。

領導層得知這一情況後也感到棘手。辦小報缺乏油印機和紙張;辦黑板報則既無黑板也無法搬運;牆報則因白天忙碌無暇顧及,晚上又光線不足無法閱讀。

正當大家苦思冥想之際,沙漢這位教導隊裏文化水平最高的戰士站了出來。他與(yu) 負傷(shang) 初愈的楊如福一起思考如何解決(jue) 這個(ge) 問題。靈光一閃間,他們(men) 想起了家鄉(xiang) 過年時猜燈謎的習(xi) 俗。

受到啟發的二人立即向教導隊黨(dang) 支部匯報了自己的想法——嚐試以燈籠的形式辦報。經過黨(dang) 支部同意後,他們(men) 迅速行動起來,就地取材。

他們(men) 從(cong) 山上砍下四根結實的木棍作為(wei) “框”,固定好後製成燈籠的形狀。接著將各隊的生產(chan) 進度、勞動經驗、開荒能手、好人好事、延安新聞以及黨(dang) 中央的最新號令等內(nei) 容抄寫(xie) 在邊區自製的黃裱紙上。然後將這些黃裱紙糊在“框”上,每個(ge) 麵糊一張,共可糊四張。燈籠內(nei) 加入鬆油製成的鬆香作為(wei) 光源。夜幕降臨(lin) 後點燃鬆香,光亮透過紙背將文字照得清晰可見。最後他們(men) 將燈籠掛在夥(huo) 房上坡的大樹上——這裏是戰士們(men) 收工回窯洞的必經之路。

當第一次看到“燈籠報”的戰士們(men) 還以為(wei) 是照明燈籠時,仔細一瞧上麵還有字便紛紛駐足細讀起來。“燈籠報”就這樣應運而生並逐漸受到大家的熱烈歡迎。每當夜幕降臨(lin) 之際,在教導營駐地那一個(ge) 個(ge) 跳動著火苗的燈籠下總會(hui) 圍滿了一邊吃飯一邊低聲交談的戰士們(men) 。他們(men) 在這微弱的火光中交流著一天的心得體(ti) 會(hui) 和見聞趣事,歡聲笑語、辯論朗誦聲此起彼伏,為(wei) 勞作一天的疲憊身心帶來了慰藉與(yu) 放鬆。

看到教導營2隊辦起了“燈籠報”,其他隊伍也紛紛效仿起來。他們(men) 通過“燈籠報”傳(chuan) 遞著生產(chan) 進度、勞動模範事跡以及國際國內(nei) 的好消息等信息。楊如福後來回憶道:“‘燈籠報’在當時對我們(men) 起到了多大的鼓舞作用啊!直到如今回想起來仍感到有一股力量在驅使著我們(men) 排除萬(wan) 難向著勝利前進!”

“燈籠報”如同南泥灣夜幕下的一條飄帶般裝點著沉寂的山穀也點亮了戰士們(men) 的心靈更猶如一個(ge) 個(ge) 路標指引著他們(men) 克服重重困難為(wei) 最終的勝利而努力奮鬥著。

上一篇:劉亞樓描述紅軍“過長征年”

下一篇:京津冀紅色教育基地——革命聖地西柏坡